LEARNING CONTENTS

日々のエコアクション

今すぐできる!6R&Aで使い捨てプラごみを減らそう!

- 気候変動対策に特効薬はない

- なぜ使い捨てプラごみを減らすことが大切なのか?

- HEROs PLEDGEの提唱する6R+Aをわかりやすく解説

1人ひとりができる、未来への小さなアクション

年々深刻さを増し、私たちの生活に直接的な影響を及ぼしている気候変動。気温の上昇や異常気象、季節外れの大雨や干ばつといった極端な気候現象が頻発し、特に夏には命の危機を感じるほどの猛暑が続いています。気温の上昇によって、熱中症のリスクが高まり、スポーツをすることや、スポーツ観戦を安全に楽しめる機会も少なくなってきました。世界中の専門家の多くが、この異常な暑さは気候変動の影響によるものだと考えています。

【関連記事】

スポーツにも悪影響を及ぼす気候変動

熱中症は予防が大事!熱中症特別警戒アラートが始まります | 政府広報オンライン(外部リンク)

しかし、これらの問題を一気に解決できる特効薬のような手段は現在のところありません。だからこそ、私たち1人ひとりの小さなアクションが、この状況を変えるための大切な力となります。

多くの人々の意識レベルが変わり、消費行動にも影響を与えるようになると、社会の変化も加速し、制度や法律など日本の構造的な変化にもつながります。

このように大きな変化につなげていくために、まずは小さなアクションを増やし、広げていくことが大切です。

政策決定者向け要約 | 国連 IPCC(外部リンク)

日常生活の中で、私たちが最も簡単に取り組める気候変動対策のひとつが、使い捨てプラスチックを減らすこと。使い捨てプラスチックは、製造・輸送・廃棄のすべての工程で大量のエネルギーを消費し、CO2を排出します。それに対して、実際に使われるのは数分から数時間という短時間がほとんどです。そのため、使い捨てプラスチックを減らすことは、環境への負担を軽減し、気候変動を抑えるための効果的なアクションとなります。

「HEROs PLEDGE」では、使い捨てプラスチックを減らすための行動指針として「6R&A」を提唱しています。使い捨てプラスチックの使用を見直し、不要なものを減らすことに重点を置いた「6R&A」は、スポーツの現場だけでなく日常生活でも、すぐに実践することが可能です。次からは「6R&A」それぞれのアクションを優先順位の高いものから順に詳しくご紹介します。

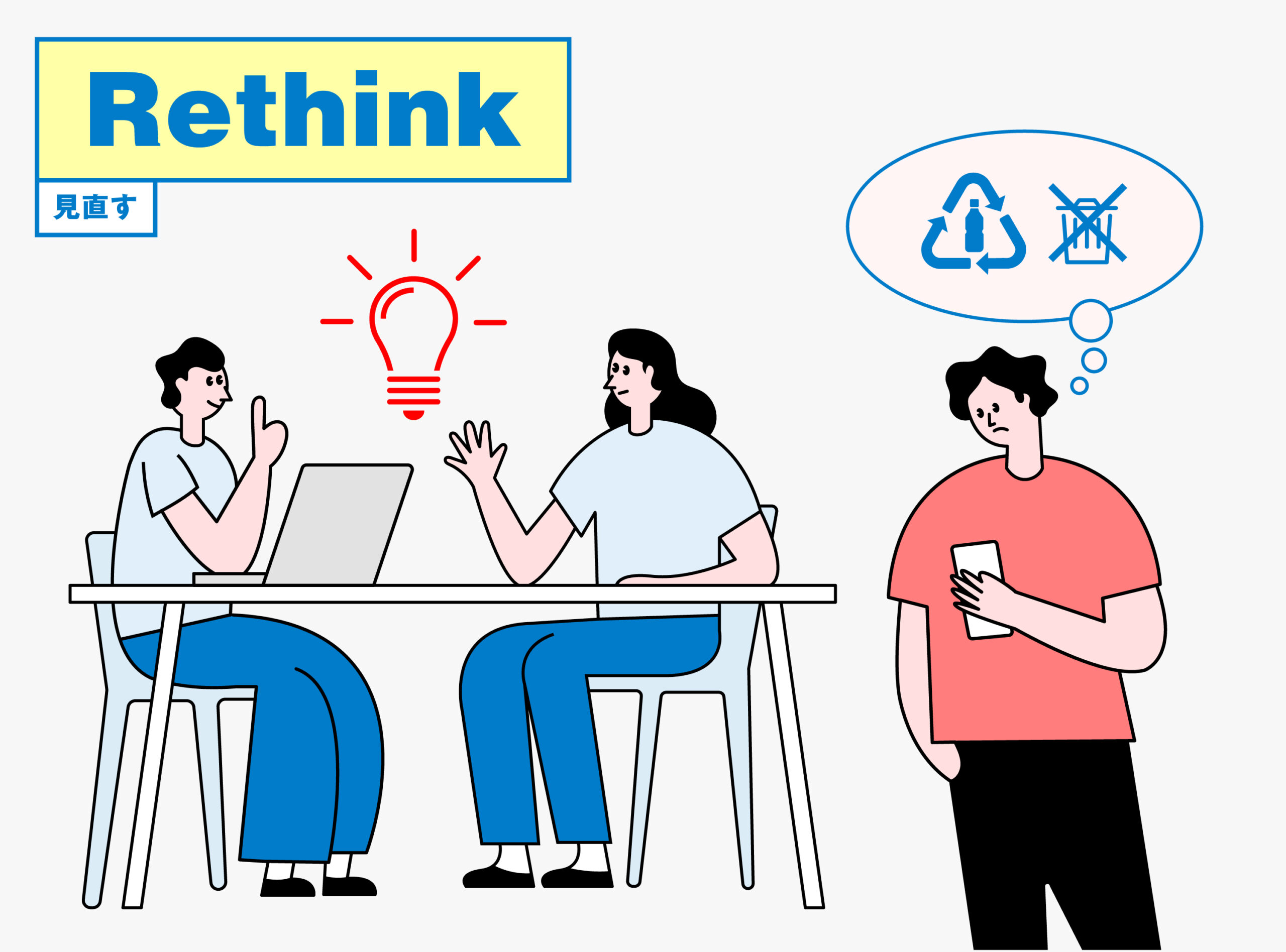

Rethink (見直す)

「Rethink」とは、プラスチック問題や気候変動について理解を深め、普段の生活や身の回りのモノについて、使い捨てがないか改めて見直すことです。

例えば、日常的に受け取っているレジ袋やペットボトル、使い捨て食器がどれほど環境に影響を与えているかを考え、これらの使用を減らす方法を模索します。また、環境問題に関するニュースや記事を読んだり、映画を観たりすることも「Rethink」の一環となります。

まずは自分の消費行動を客観的に振り返り、どこで無駄が生じているかを認識することが「Rethink」の第一歩です。

日常で実践しやすい「Rethink」の例

・環境問題のニュースや記事を読んだり、関連する動画や映画を観てみる

・エコな取り組みについて調べてみる

・日常的に使っている使い捨てアイテム(紙コップ、紙皿、プラスチックカトラリーなど)を書き出してみる

・1日に出るプラごみの量を計ってみる

・買い物の際、必要以上に物を買っていないか確認する

・使い捨て以外の方法がないか考えてみる(詰め替え用や長く使える容器がないか)

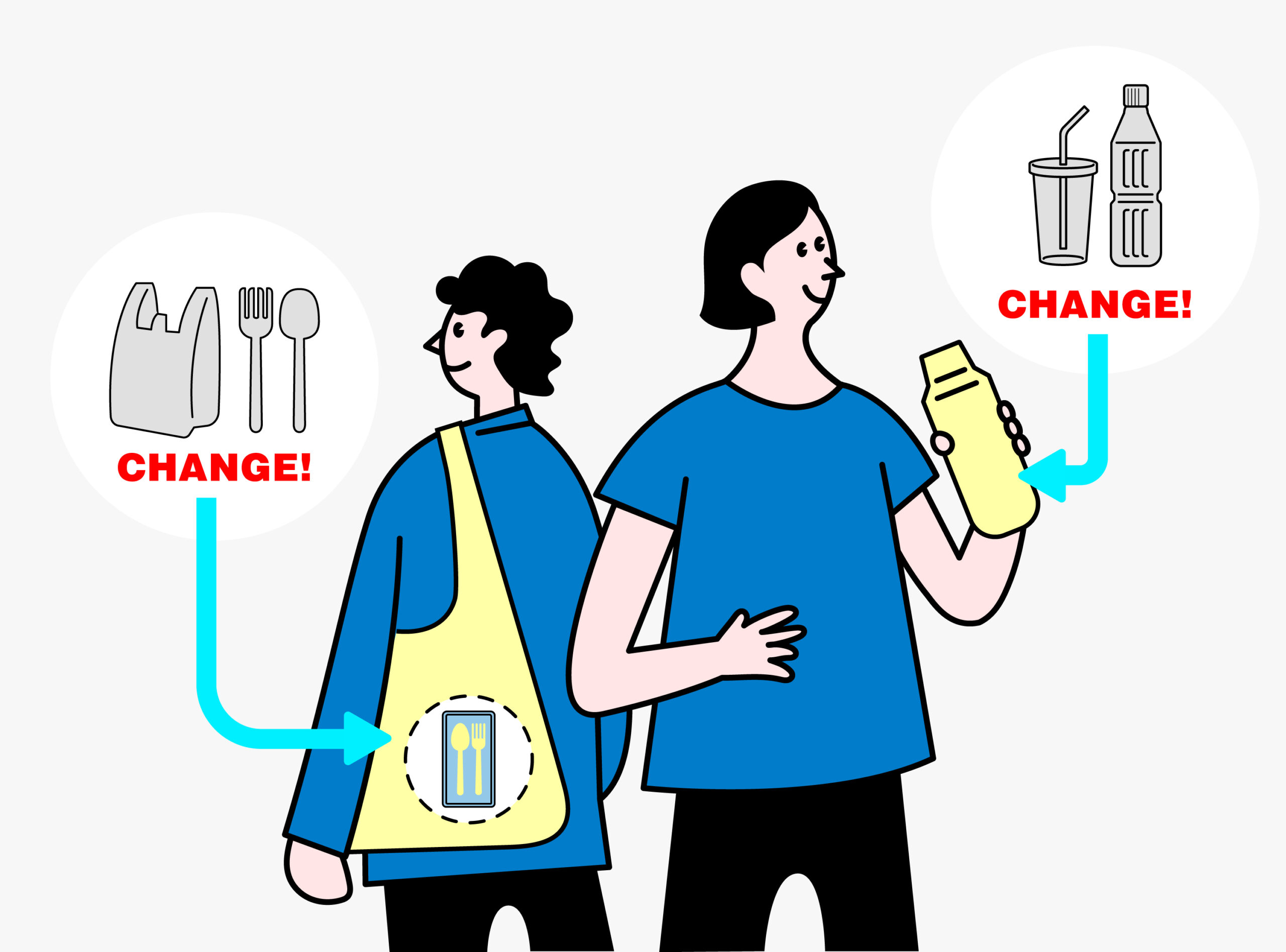

Refuse (使わない)

「Refuse」とは、必要のないプラスチック製品の使用を止めることや、受け取らないことです。例えば、ショッピングの際にレジ袋を受け取らず、自分のエコバッグを使うことであったり、ホテルに泊まった際に無料でもらえる使い捨てアメニティを使わないことも「Refuse」の一環です。 日常の様々な場面で「本当に必要か?」と考え、不要なプラスチック製品を受け取らないことで、少しずつプラスチックごみを減らすことができます。

日常で実践しやすい「Refuse」の例

・買い物の際に、過剰包装を断る

・イベントやキャンペーンで配られるプラスチック製のノベルティを受け取らない

・ファーストフードの使い捨ておしぼりやガムシロップ、ミルクを断る

・カフェや飲食店でプラスチックストローを断る

・コンビニ弁当やデリバリーに付いてくる使い捨てカトラリーを断る

・ホテルに宿泊する際、使い捨てアメニティを受け取らない

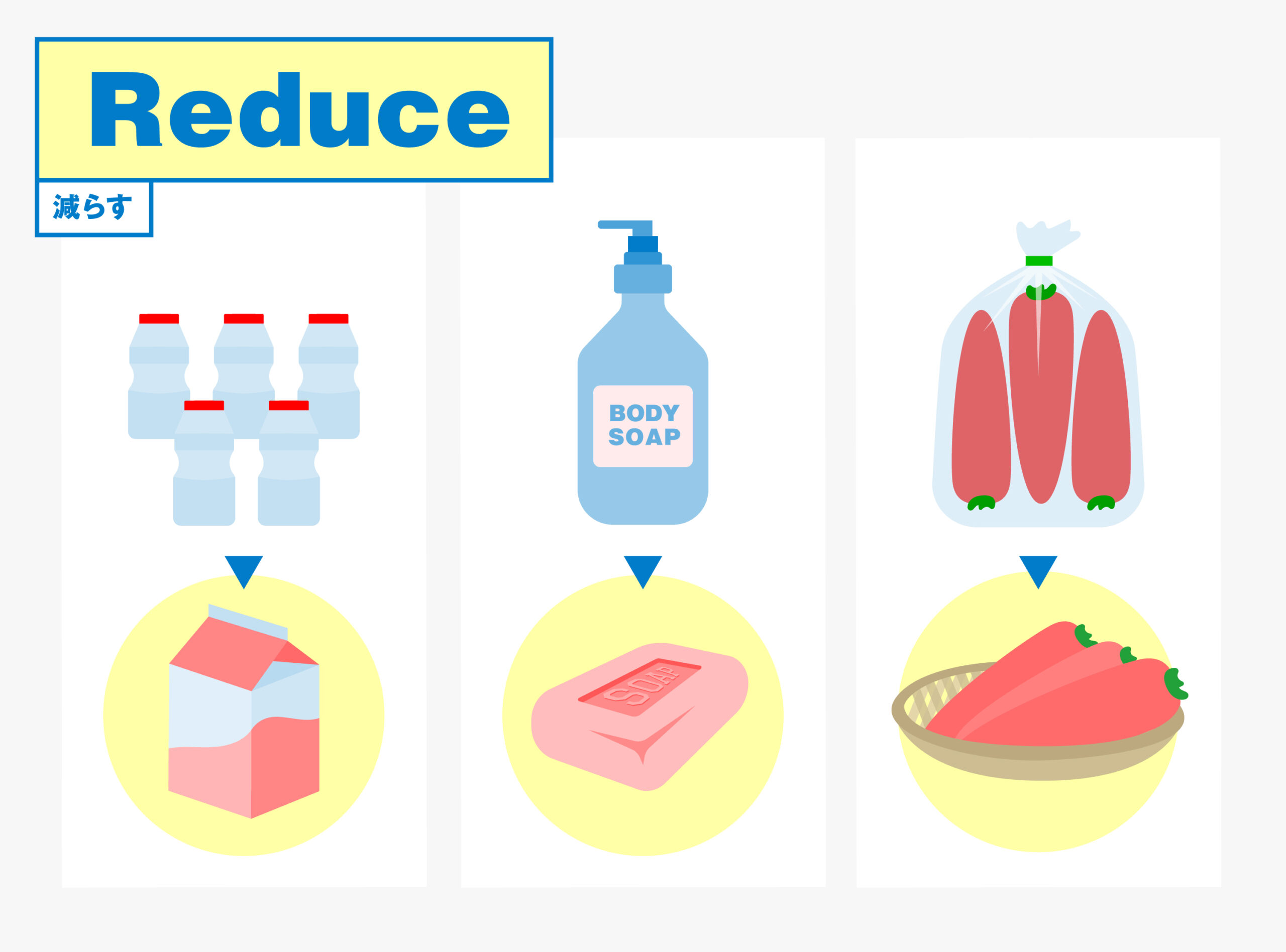

Reduce (減らす)

「Reduce」とは、プラスチック製品を使う量をできるだけ減らすこと。

あらゆる場面でプラスチックが使用されている日本では、プラスチックの存在が当たり前になりすぎて、その影響について深く考える機会が少なくなっているかもしれません。だからこそ、日頃から「プラスチックを如何に減らせるか?」を考える習慣を身につけることがとても大切です。

例えば、日用品の買い物では、詰め替え用の製品を選んだり、個包装の商品を避けることで、プラスチック容器包装の廃棄量を抑えることができます。また、食品は使い切れる量だけを購入することで、包装のゴミや食品ロスを減らすことができます。

日常で実践しやすい「Reduce」の例

・シャンプーやハンドソープ、洗剤などは詰め替え用を購入し、容器の廃棄量を減らす

・インクを補充できるボールペンやマーカーを使用し、本体部分の使い捨てを減らす

・電子書籍や図書館を利用することで紙の本や雑誌の購入を減らし、付随するプラスチック包装を減らす

・プラスチック容器に入った液体シャンプーやボディソープの代わりに、包装の少ない固形石鹸を使う

・なるべく個包装の商品を避ける

・イートインや自炊を増やし、プラごみの出やすいテイクアウトやコンビニ食品の消費量を減らす

・ペットボトルの水を購入する代わりにマイボトルを持ち歩き、ウォーターサーバーや浄水器を活用する

・郵送のDMやカタログの送付を停止し、代わりにウェブサイトやメールで情報を受け取ることで、プラスチック封筒や包装を減らす。

しかし、あまり根を詰めて取り組むと疲れてしまい、続けるのが難しくなることもあります。そこでオススメなのが、家族や友人、お子様たちと一緒にゲーム感覚で取り組むこと。いつも購入している製品をプラスチックの少ないものに変えられるか話し合ってみたり、自宅のごみ箱のプラスチックごみの量を取り組みの前後で比較してみて、どれだけプラごみを減らせたかを可視化すると楽しく続けられます。楽しみながら取り組むことで、無理なくプラスチックごみを減らす生活を実践できるでしょう。

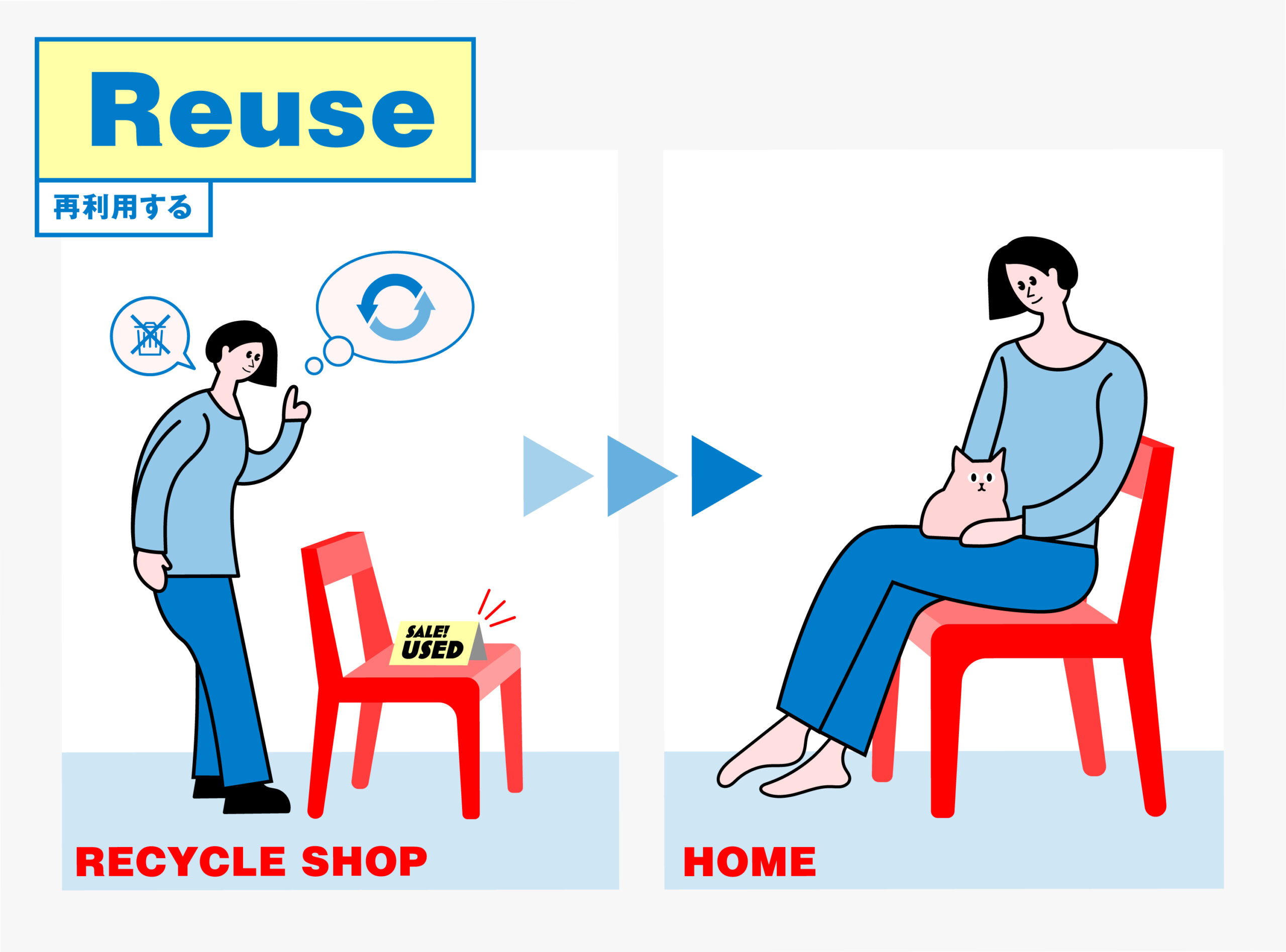

Reuse (再利用する)

「Reuse」とは、再利用できるものを継続して使用すること。

一度使ったものや既にあるものを捨てずに繰り返し使うことで、資源の消費や廃棄物の発生を減らす取り組みです。近年ではリサイクルショップやフリマアプリも身近になり、多くの人が利用しています。これらのサービスを活用することで、使わなくなったものを必要とする人に譲り、モノの寿命を延ばすことができます。

日常で実践しやすい「Reuse」の例

・ジャムや調味料の空き瓶を保存容器として使う

・お弁当箱やマイ箸・カトラリーなど、洗って再利用できるものを使う

・壊れた家電や衣類を修理して、再び使う

・不要になったものを必要とする人や団体に寄付する

・使わなくなった子どものおもちゃや衣類を友人と交換したり、寄付する

・リサイクルショップやフリマアプリで必要なものを探し、購入する

日本おもちゃ病院協会とは?|日本おもちゃ病院協会HP(外部リンク)

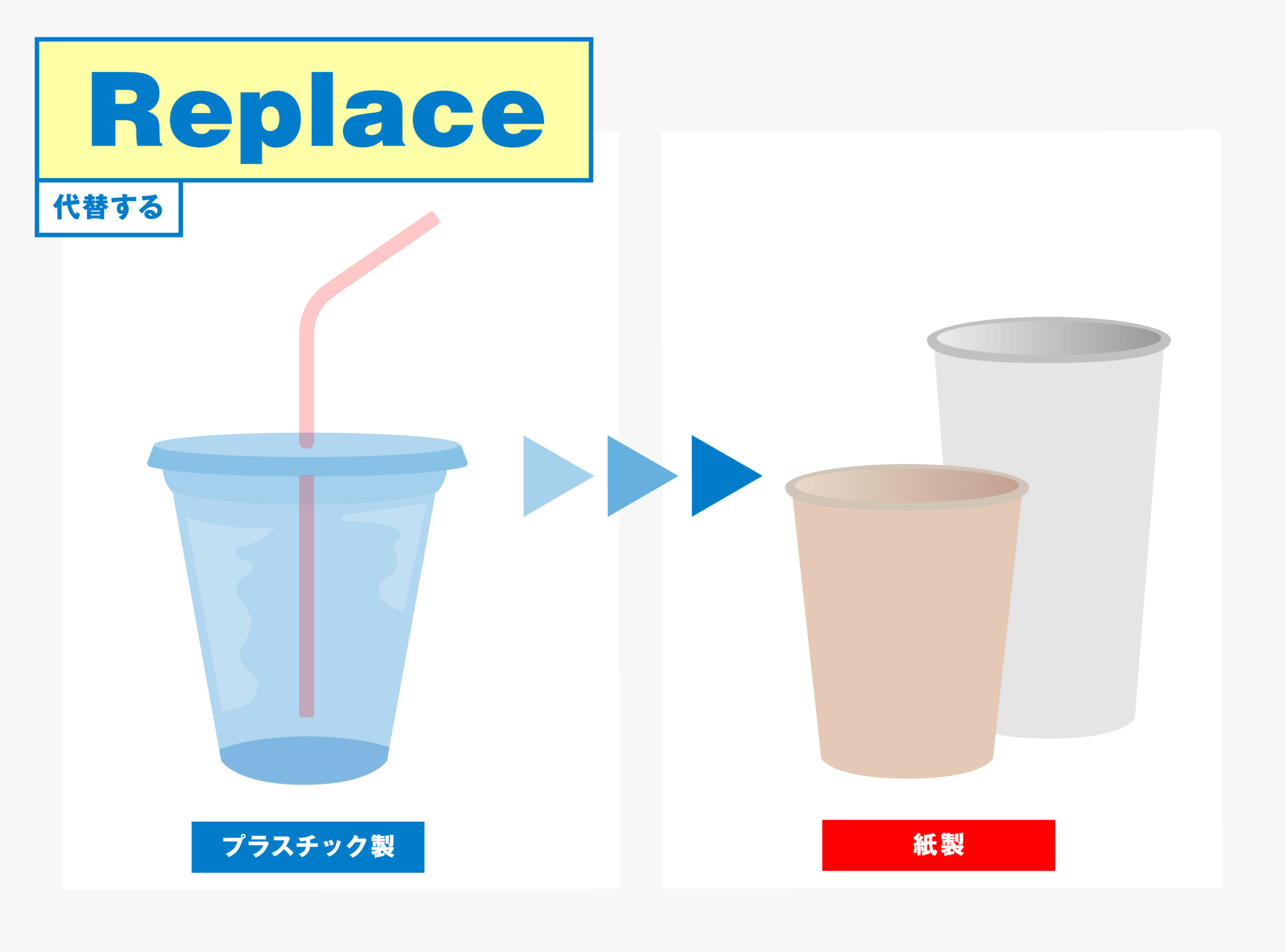

Replace (代替する)

「Replace」とは、日常生活で使用するプラスチック製品を、より環境負荷の低い代替品に置き換えること。

代表的な例として、大手コーヒーチェーンやファストフード店がプラスチック製のストローを紙製に変更したことが挙げられます。また、生活雑貨を取り扱う大手ライフスタイルブランドでは、環境への配慮からペットボトルの使用を廃止し、リサイクル性の高いアルミ缶に切り替えました。これらはプラスチックを別の素材に置き換えることで環境負荷を減らす「Replace」の実践例です。「Replace」は企業だけでなく、私たちの日常でも実践できます。

日常で実践しやすい「Replace」の例

・食器用のスポンジをヘチマのスポンジに変更する

・洗濯用のプラスチック製洗濯バサミを木製やステンレス製に変更する

・プラスチック製の食器を陶器や木製に変更する

・プラスチック製の保存容器をガラス製やステンレス製に変える

・使い捨てラップを蜜蝋(みつろう)ラップやシリコン製ラップにする

・プラスチック製歯ブラシを竹製歯ブラシに変更する

私たちの身の回りにあふれるプラスチック製品。全ての製品をプラスチックから別のものに置き換えることは容易ではありませんが、代替しやすいアイテムもあります。壊れやすいプラ製品と比べ、代替素材は費用が高いという点がネックになりますが、だからこそ「より長く使う」「大切に使う」ことにつながり、脱炭素化にも貢献できます。

まずは、気軽にできるところから「Replace」をはじめましょう。

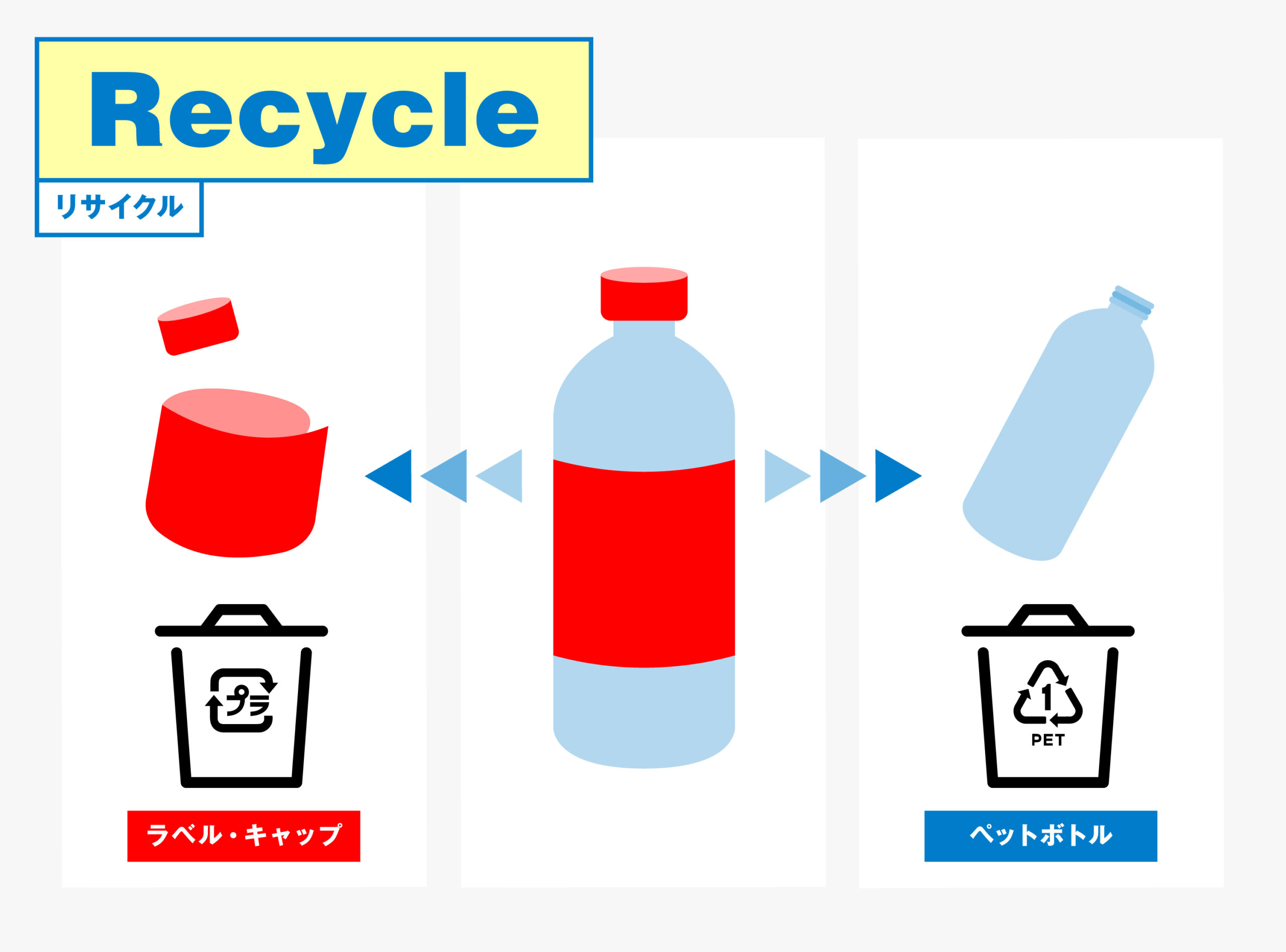

Recycle (リサイクル)

6R&Aの中で最も身近で、老若男女を問わず日本中に浸透しているのが「Recycle」です。すでに多くの方が実践していることでしょう。しかし、日本では「プラスチックはリサイクルさえすれば良い」という考え方が広く浸透しているため、他の方法に目が向きにくくなっている場合もあります。

「Recycle」は、6Rの中でも最後の手段です。他の手段を試みた上で、どうしても捨てざるを得ないプラスチックを、可能な限り地球に負担をかけずに処理する手段が「Recycle」なのです。また、ビンやアルミに比べ、プラスチックは種類が多く、リサイクルが難しい素材です。そのため、一般にイメージされているほどプラスチックは上手く循環利用されているわけではなく、焼却して熱エネルギーを回収する「サーマルリサイクル」になっているケースも多くあります。

日常で実践しやすい「Recycle」の例

・ペットボトルや空き缶をリサイクル専用のゴミ箱に分別して捨てる

・ペットボトルはラベルとキャップを外して、適切に分別する

・牛乳パックや紙パックを洗ってリサイクルに出す

・スーパーの店頭回収に白トレイやプラスチックトレイを出す

・着なくなった衣類をリサイクルショップや回収ボックスに出す

・自社製品のプラスチックを回収してくれる企業の製品を購入し、回収してもらう

Advocate(提案する・拡散する)

Adovocateは、環境問題の解決に向けて、周囲の人々に働きかけたり、知識を広めたりすること。

6Rを実践することも大切ですが、それを周囲に広めていくことも同じくらい重要です。自分だけでなく、多くの人が取り組むことで、より大きな変化を生み出せるからです。

身近な家族や友人と6Rについて話したり、SNSでリサイクルや使い捨てプラ削減の取り組みを発信することも「Advocate」の一環です。このように6Rを多くの人と共有し、共感を広げ、世の中の「当たり前」にしていきましょう。

・SNSでエコな取り組みをシェアする

・家族や友人と環境問題について話す

・子どもや家族に環境にやさしい習慣を伝える

・職場や学校でリサイクルやエコ活動を提案する

・地域の環境イベントや清掃活動に参加する

・エコ活動に関する署名やキャンペーンを共有する

・使い捨てプラごみ削減に向けた活動をしている人や団体を支援する

・環境に優しい商品を積極的に選び、周りにも勧める

・エコフレンドリーなライフスタイルの本やドキュメンタリーを紹介する

・「HEROs PLEDGE」を広げる

「Advocate(アドボケイト)」を実践する際に気をつけたいのは、相手に無理に押し付けている印象を与えないことです。「押し付けられている」と感じると、相手は抵抗感を抱きやすくなり、せっかくの良い取り組みにも関心を持ってもらえなくなる可能性があります。環境問題への意識を広めるには、まず自分が楽しんで取り組んでいる姿勢を見せることが効果的です。その上で相手が興味を示したときに、実践しやすい方法や知識を提案することで、6Rへのハードルを低くすることができます。

あなたの取り組みやすいアクションから6R&Aをはじめよう。

ここまで、6R&Aを実践するための様々な例をご紹介してきました。

中には「ハードルが高い」と感じる例もあったと思いますが、まずは自分が取り組みやすいアクションから取り組むことが大切です。

6Rを実践する上で最も身近なのがエコバッグとマイボトル。どちらも「Refuse(使わない)」や「Reduce(減らす)」の実践になりますし、繰り返し使うことで「Reuse(再利用する)」にもなります。例えば、週に2回スーパーなどで買い物をする人がエコバッグを利用すれば、年間で買い物約100回分のレジ袋を削減できる計算です。また、毎日ペットボトルを1本購入している人が、マイボトルを使用すれば年間で365本のペットボトルを減らしたことになります。 他にも「使い捨てプラスチック製品を使っていない商品を選ぶ」「環境問題に真剣に取り組んでいるお店・企業を応援する」「職場や学校で分別の方法を変える」などは、個人だけに留まらず身近なところから社会変革へとつながっていくアクションです。 プラごみ問題について「もっと知りたい」と興味が湧いた方には「国際プラスチック条約」を注視して、アクションを起こすといった方法もあります。

まずは、自分が取り組みやすいアクションから始めてみましょう。小さな一歩でも、それが社会を変えるきっかけになることを意識して行動することが大切です。

その他の記事

日々のエコアクション

第8回『使い捨ておしぼり考』

「実はプラ」の使い捨ておしぼり ほとんどの飲食店で毎回のように提供される使い捨ておしぼり。袋の部分はもちろんプラスチックですが、中身の方も、ポリプロピレンやポリエステルなど、プラ配合で強度を持たせているものが多く、それら...

記事を読む

日々のエコアクション

第7回『コーヒーカップの無駄を減らそう』

年間24億個の使い捨てカップ コーヒーチェーンやコンビニで毎日のようにコーヒーを飲んでいる人、多いのではないでしょうか? マイボトルやマイタンブラーで割引してくれる店舗もだいぶ増えてきた印象ですが、持参率はまだまだごく一...

記事を読む

日々のエコアクション

第5回『通販のプラ減衣類やシューズはプラだらけ』

「合成繊維」はプラスチック あまり知られていませんが、「ポリエステル」や「ナイロン」、「アクリル」、「ポリウレタン」などの合成繊維は、実はれっきとした「繊維状プラスチック」。「コットン100%」や「麻100%」の服がもは...

記事を読む

インタビュー記事

ノルディック複合 渡部暁斗選手インタビュー 「雪が減ることは、自分が失われていくのと同じ」

スキージャンプとクロスカントリースキーの技術を競い合うスリリングな競技「ノルディック複合」。冬季オリンピックに5回出場したメダリストであり、ワールドカップに通算16シーズン出場した日本を代表するノルディック複合選手「渡部...

記事を読む

取り組み事例(その他)

史上最も環境に配慮したオリンピックを目指した「パリ2024」

この記事のPOINT! 五輪史上初めて使い捨てプラスチックに使用制限 全会場の95%を既存の建物や環境に配慮した仮設会場を活用 太陽光・地熱といった再生可能エネルギーを100%使用 環境対策専...

記事を読む

日々のエコアクション

第4回『通販のプラ減術』

魔法の一言で緩衝材撃退! 通販のプラごみ、困っていませんか? 気泡緩衝材(いわゆるプチプチ)が大量に入っていて、それだけでごみ箱がいっぱいになってしまった――そんな経験のある人も多いのでは? でも、通販のプラごみは簡単に...

記事を読む

日々のエコアクション.jpg)

第3回『買い物時のプラ減術』

買い物のプラ減は難易度高め? せっかく「プラスチックごみを減らしたい!」と思っても、スーパーやコンビニの商品はどれもこれもプラスチックパッケージ入り。げんなりする人も少なくないと思います。こんな中、一体どうすればいいので...

記事を読む

取り組み事例(スポーツ団体)

スポーツ界の気候変動に対する取り組み

この記事のPOINT! 世界各地のスポーツイベントでプラごみ削減への取り組みが実施されている 持続可能な環境への取り組みによって、潤ったチームもある 日本でもプラごみ削減への取り組みが徐々に活性化 スポーツイベントが生み...

記事を読む

.jpg)